|

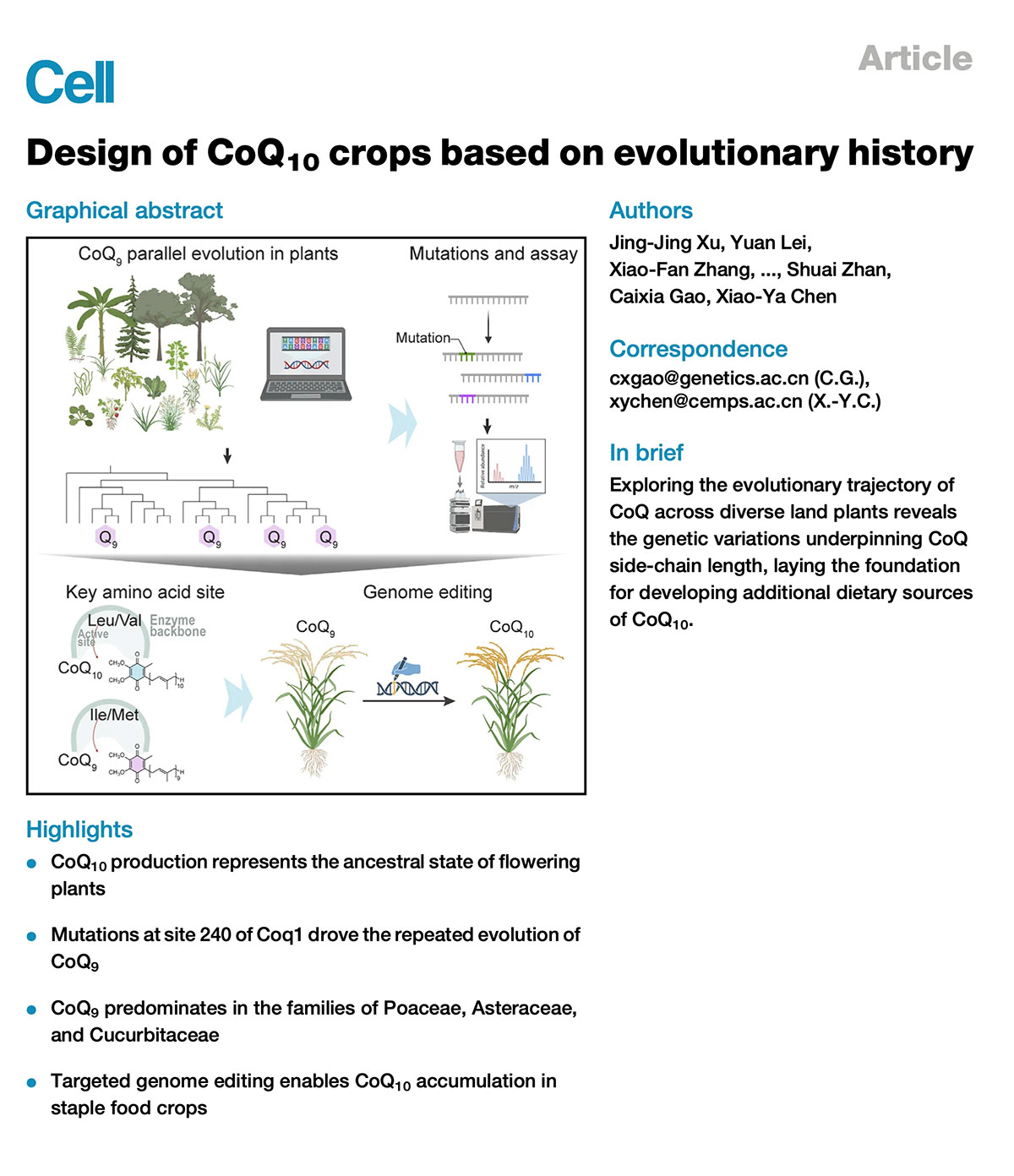

在上海市绿化和市容管理局的大力支持与悉心指导下,2025年2月14日,上海辰山植物园的科研成果有了新的飞跃。中国科学院分子植物科学卓越创新中心辰山科学研究中心陈晓亚院士团队与中国科学院遗传与发育生物学研究所高彩霞团队联合攻关,在国际权威期刊《细胞》Cell上在线发表了题为“Design of CoQ10crops based on evolutionary history(基于植物进化的辅酶Q10性状设计)”的科研论文。上海辰山植物园副研究员许晶晶作为第一作者,与团队解析了植物辅酶Q侧链长度控制的分子机制,通过系统分析辅酶Q在陆生植物中的演化轨迹及关键酶自然变异,利用引导编辑技术改变水稻基因组Coq1酶的5个氨基酸,创制了合成辅酶Q10的水稻新种质,小麦编辑也取得重要进展。

该研究工作主要在上海辰山植物园完成。文章发表标志着上海辰山植物园科研水平的国际认可和领先地位,为人类健康与城市市民生活品质提升增添了浓墨重彩的一笔。

辅酶Q10与人体健康,尤其是心脏健康息息相关,它是线粒体呼吸链的电子传递体,也是脂溶性抗氧化剂。不同物种合成的辅酶Q侧链长度不同,人体自身合成辅酶Q10,侧链由10个异戊二烯单元(C50)组成,而水稻等谷物以及一些蔬菜和水果,主要合成辅酶Q9,侧链含有9个异戊二烯单元(C45)。创制辅酶Q10作物,提高植物食品中辅酶Q10的含量,是一种性价比高且环境友好的营养强化新方法,我们日常饮食中辅酶Q10来源少,这一成果对食物性辅酶Q10人体日常外源性补充,做出了重大贡献。

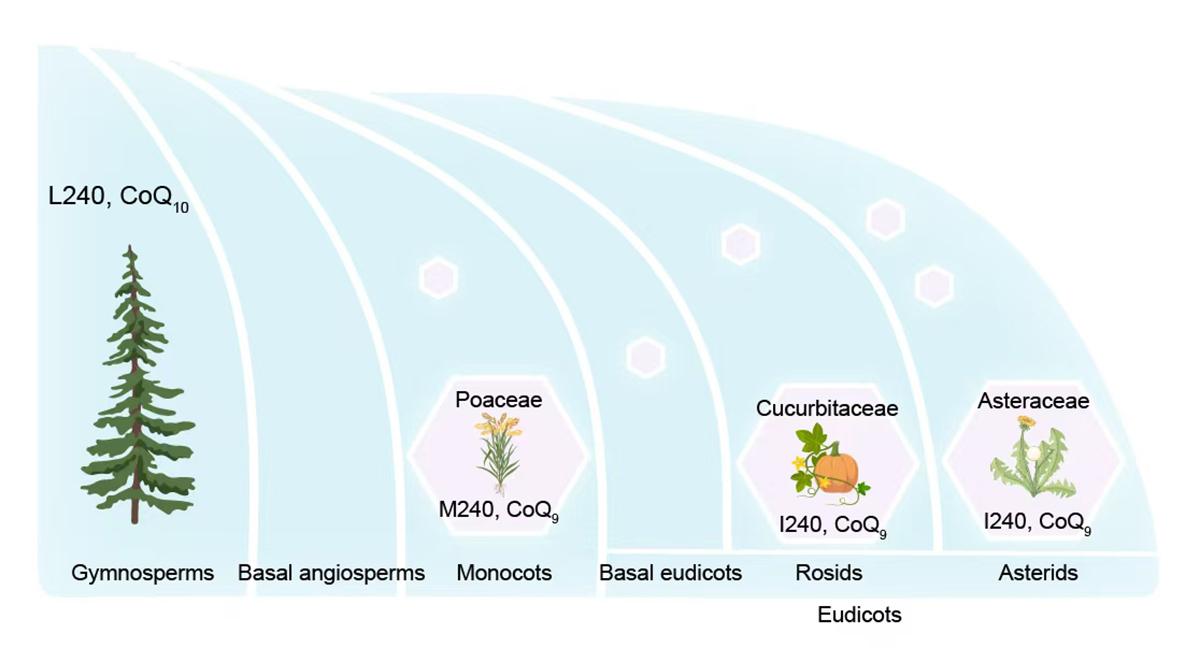

图1. 植物辅酶Q种类的进化和关联氨基酸

为什么不同物种合成的辅酶Q侧链长度不同,其分子机制一直不明。得益于上海辰山植物园丰富的植物资源,该团队采集了包括苔藓、石松、蕨类、裸子植物和被子植物在内的共67个科134种植物样品。检测各物种辅酶Q类型及系统分布特征,发现辅酶Q10是被子植物的祖先性状,多数植物仍然合成辅酶Q10,而禾本科、菊科和葫芦科植物等主要合成辅酶Q9。

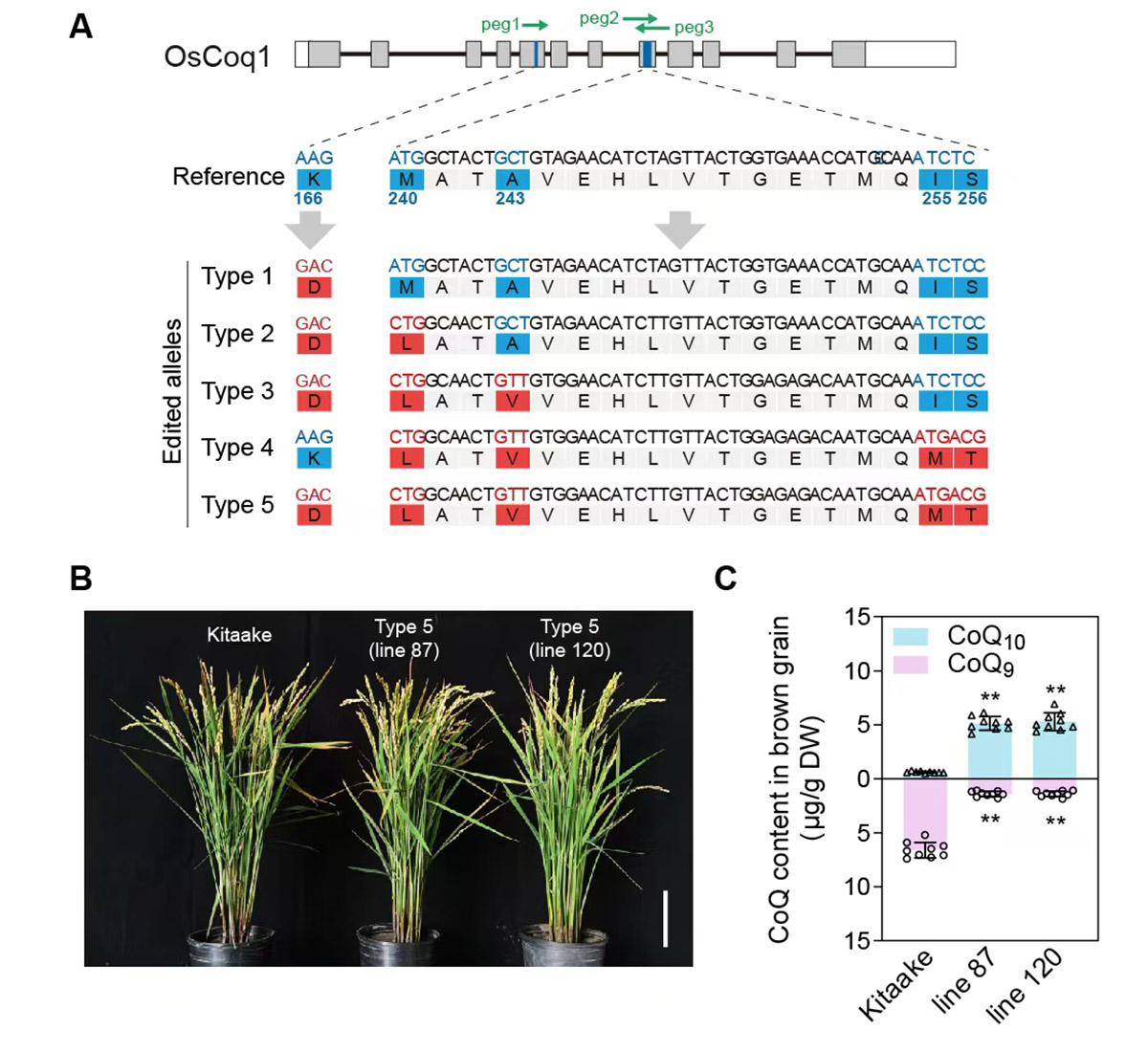

要精准改造农作物性状,创造高营养品质,首先要精确锚定性状形成的关键因子。结合对1000多种陆生植物辅酶Q侧链合成酶Coq1氨基酸序列的进化分析和机器学习,科研团队最终确定了决定链长的5个氨基酸位点。通过精准编辑,创制了主要合成辅酶Q10的水稻,其叶片和籽粒中辅酶Q10占总辅酶Q的75%,籽粒中辅酶Q10达5 μg/g,且对水稻产量没有影响。基因编辑已成为一种高效安全的先进作物改良技术,编辑的植物不含外源基因、遗传稳定,近年来在发达国家发展迅速。Q10水稻的研制成功,将大大丰富辅酶Q10的食物来源,也为大数据和AI辅助育种提供了一个范例。

图2. 引导编辑创制Q10水稻

上海辰山植物园许晶晶副研究员、遗传发育所博士生雷源、上海交通大学张晓凡博士、上海辰山植物园李建戌副研究员为共同第一作者,中国科学院分子植物科学卓越创新中心陈晓亚院士和中国科学院遗传与发育生物学研究所高彩霞研究员为共同通讯作者。该研究得到国家自然科学基金委员会、中国科学院、上海市科学技术委员会、上海市绿化和市容管理局辰山专项、云南省科技厅、新基石等项目的资助。

上海辰山植物园自2010年开园以来,以“精研植物,爱传大众”为使命,立足华东,面向东亚和南北美洲,围绕唇形科、兰科、芍药科、蕨类、壳斗科、旋花科、莲科等重点研究类群,开展资源植物保育与可持续利用研究。十余载砥砺前行,不断凝练科研方向,逐步构建起植物多样性保护、代谢与资源植物开发利用、园艺与生物技术三大特色研究板块,成功打造三个省部级以上科研基地,初步形成“一室两中心三平台”的科研体系,科研成果也实现了从量变到质变的“三级跳”。

一级跳(2010 - 2015):中心建立,开辟启航

上海辰山植物园在建立之初,得益于上海市政府和中国科学院的大力支持,迅速完成科研基础设施建设,并启动全球范围内的研究组长招募。科研团队在植物分类与系统进化、外来入侵植物研究等领域取得了初步成果,出版了多部关于中国和东亚植物分类学的重要专著,多篇论文在Frontiers in Plant Science、Plant Systematics and Evolution、Phytotaxa等国际主流刊物相继发表,为中国植物学研究奠定了坚实基础。

二级跳(2016 - 2024):集中发力,成就显著

在2016至2024年间,上海辰山植物园科研团队在植物代谢和功能基因组学领域取得重大进展。2017年,上海辰山植物园团队与国际合作伙伴一同发布了甘薯基因组图谱,开创了复杂基因组解析的新方法。此外,上海辰山植物园的研究成果也频繁亮相于Nature Plant、Molecular Plant、Nature Communications、Science Advances等国际顶尖期刊,成功破解了丹参、黄芩、牡丹、益母草等关键药用植物的基因组,并深入解析了丹参酮、黄芩素、芍药苷、益母草碱等活性成分的生物合成路径和调控机制。在植物保育与进化领域,团队同样取得突破,例如甘肃枫杨的种群遗传学研究与柳属植物性染色体的演化机制。这些研究成果不仅丰富了植物科学的理论框架,也为药用植物的开发提供了坚实基础。

三级跳(2025—)历史新高,突破远航

团队的研究在2025年达到新高点,成功在《细胞》Cell期刊发表关于辅酶Q10合成的研究,标志着上海辰山植物园科研水平的国际认可和领先地位。这不仅展示了团队的研究能力,也预示着上海辰山植物园在全球植物科学研究领域的影响力将进一步扩大。

未来展望:持续创新,全球合作

在上海市政府的统筹规划和中国科学院的大力支持下,中国科学院分子植物科学卓越创新中心辰山科学研究中心通过院地合作实现重大成果突破,为植物资源的科学保护与有效利用提供了坚实的科研保障。我们将继续专注于“次生代谢与资源植物开发利用”、“园艺与生物技术”和“植物多样性保育”三大核心研究领域。利用多组学方法和先进技术,深入研究药用植物和药食同源植物中的活性小分子,并筛选、优化、创制对人类健康有益的植物资源。

积极推动城市生态系统服务的研究,通过绿色基础设施和生态设计,将自然元素融入城市规划中,优化城市绿化和生态服务,促进城市与自然的和谐共生。加强对本土及外来植物种质资源的系统收集和数字化管理,通过建立更为广泛的种质资源数据库,支持生物多样性的研究与保护,同时发展这些资源的战略性利用项目。加强与全球科研机构的合作,共享研究成果,提升国际影响力。

未来,双方将继续深化合作,不断探索植物科学的新边界,为上海持续高效推进植物科学发展、服务生态环境建设贡献更多力量。

专家点评

黄三文

中国科学院院士、中国热带农业科学院院长

进化生物学指导的基因编辑让水稻合成辅酶Q10

全球范围内已有多个基因编辑食品获得商业化许可,但如何寻找基因编辑的靶标来提高培育更高产、营养更丰富的作物是现代农业生物技术的一个重大科学问题。

陈晓亚研究团队与高彩霞研究团队等合作在《细胞》Cell发表最新研究成果,成功培育出辅酶Q10水稻。水稻只合成辅酶Q9,而人类需要辅酶Q10。辅酶Q10是细胞能量代谢的关键成分,具有抗氧化、保护心脏的重要作用。研究团队运用CRISPR-cas9基因编辑工具,成功改造了水稻中辅酶Q合成途径的关键酶——长链异戊烯基转移酶Coq1的5个特定氨基酸。这些位点的选择并非偶然,而是基于对植物进化基因组数据的深度挖掘和系统分析。

大约5亿年前,绿色植物登陆。到今天地球上的陆生植物有约40万种,其中大多数(约90%)是被子植物(有花植物)。巨大的生物多样性让我们的生活丰富多彩,也蕴藏着宝贵的基因资源。研究植物进化规律有助于揭示植物适应环境的机制,为作物改良、农业可持续发展和全球粮食安全提供重要科学依据。该研究首次揭示了辅酶Q10是被子植物的祖先形式,而禾本科、菊科、葫芦科等植物主要合成辅酶Q9。通过系统分析不同植物类群的辅酶Q类型及Coq1的氨基酸序列,并结合生化实验与分子动力学模拟,研究团队成功鉴定出Coq1中一个关键氨基酸是辅酶Q类型转变的分子开关。这一发现不仅深化了我们对辅酶Q生物合成途径的理解,更为作物营养强化提供了新的分子靶点。

这项突破性研究为开发富含辅酶Q10的功能性水稻品种打开了通路,有望为人类提供新型膳食营养来源。同样重要的是,该研究为基于植物进化生物学和基因编辑技术实现作物精准遗传改良与种质创新提供了一个成功范例,为未来作物育种助力。

|