|

高山栎类是喜马拉雅—横断山地区常绿硬叶林的主要建群种。该类群在横断山区有着十分拥挤的同域分布,所有物种组成了一个“Syngameon”(指三个或更多物种的杂交体系)。在横断山区一些海拔跨度较大的山体上,常常同域分布着多个高山栎物种,但不同的高山栎物种往往有着不同的生态位偏好,一些种类在海拔梯度上有着明显的替代分布现象。如此一来,一些高山栎物种在其海拔分布的上界或下界能够与另一种高山栎发生接触,从而有机会形成特殊的海拔梯度杂交带,为种间杂交和适应性渐渗研究提供了一个天然的实验室。在此前的研究中发现,不同的高山栎物种间存在普遍的质体捕获事件,同域分布的物种往往有着相同或者相近的质体基因组序列(DOI: 10.1111/cla.12570)。尽管同域高山栎物种间的质体捕获说明了局域渐渗(local introgression)的存在,但是局域渐渗给核基因组带来了什么样的影响,对高山栎物种的局域适应、物种分化又有什么样的影响,这些问题目前还没有得到很好的解决。

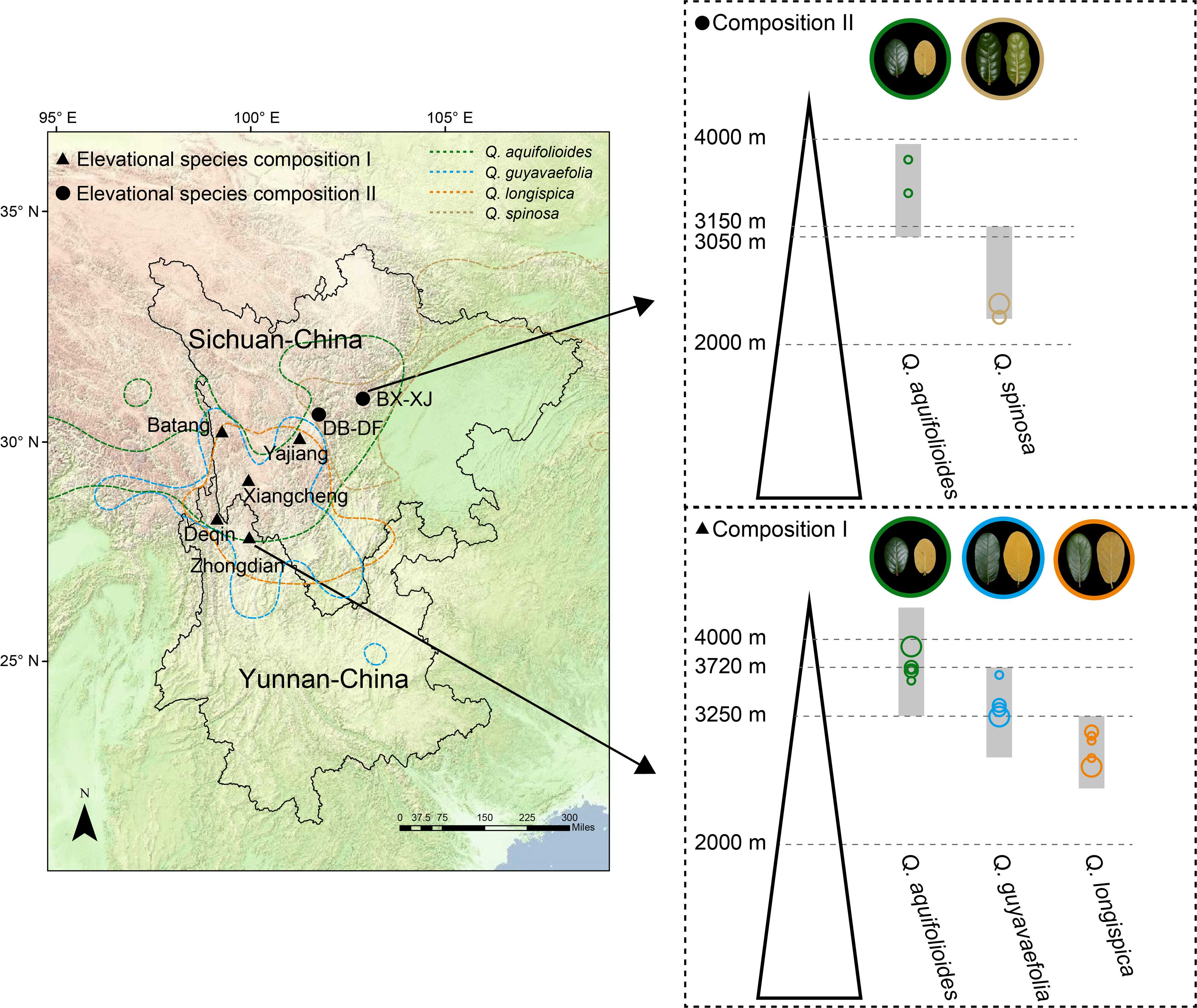

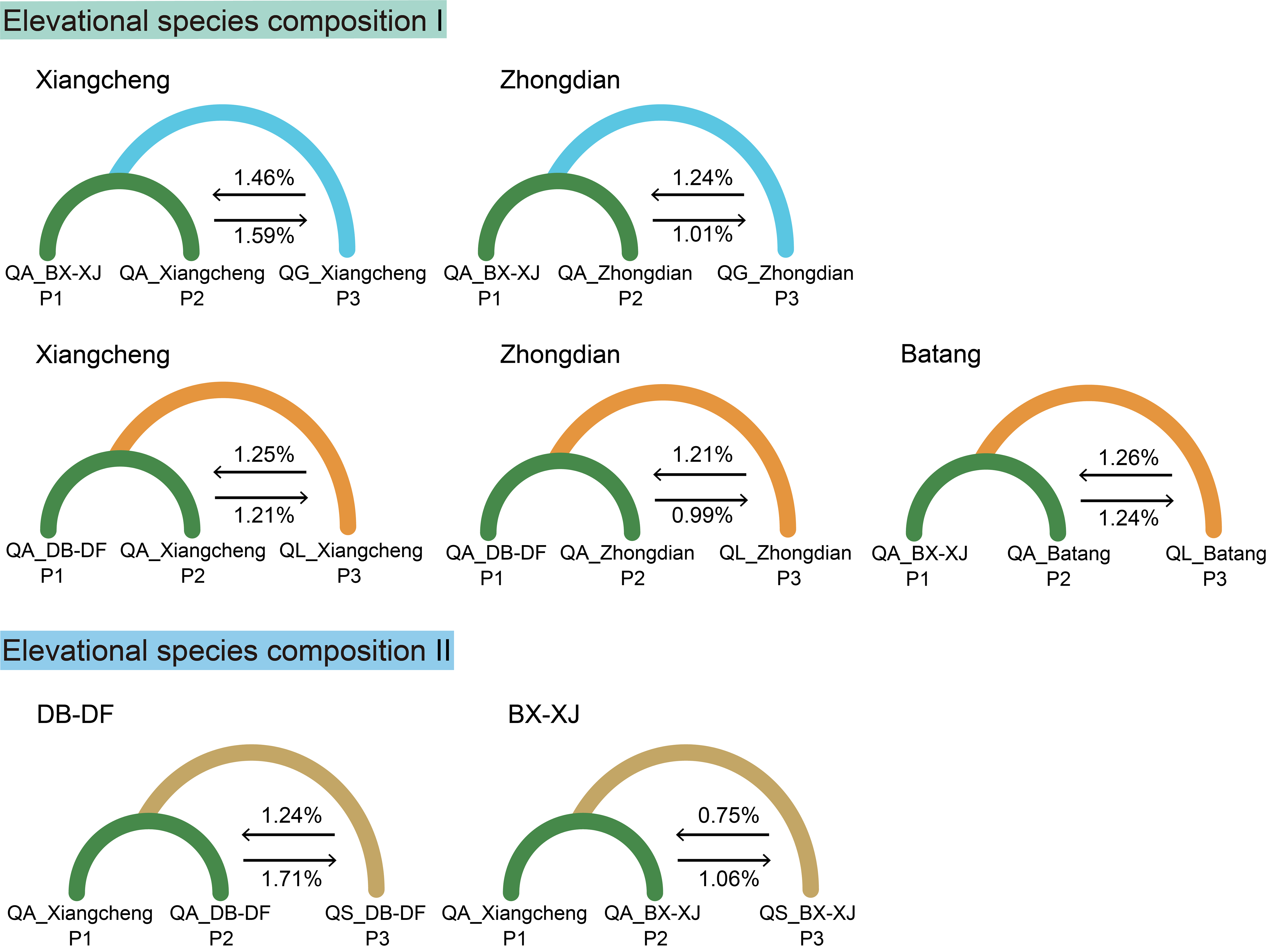

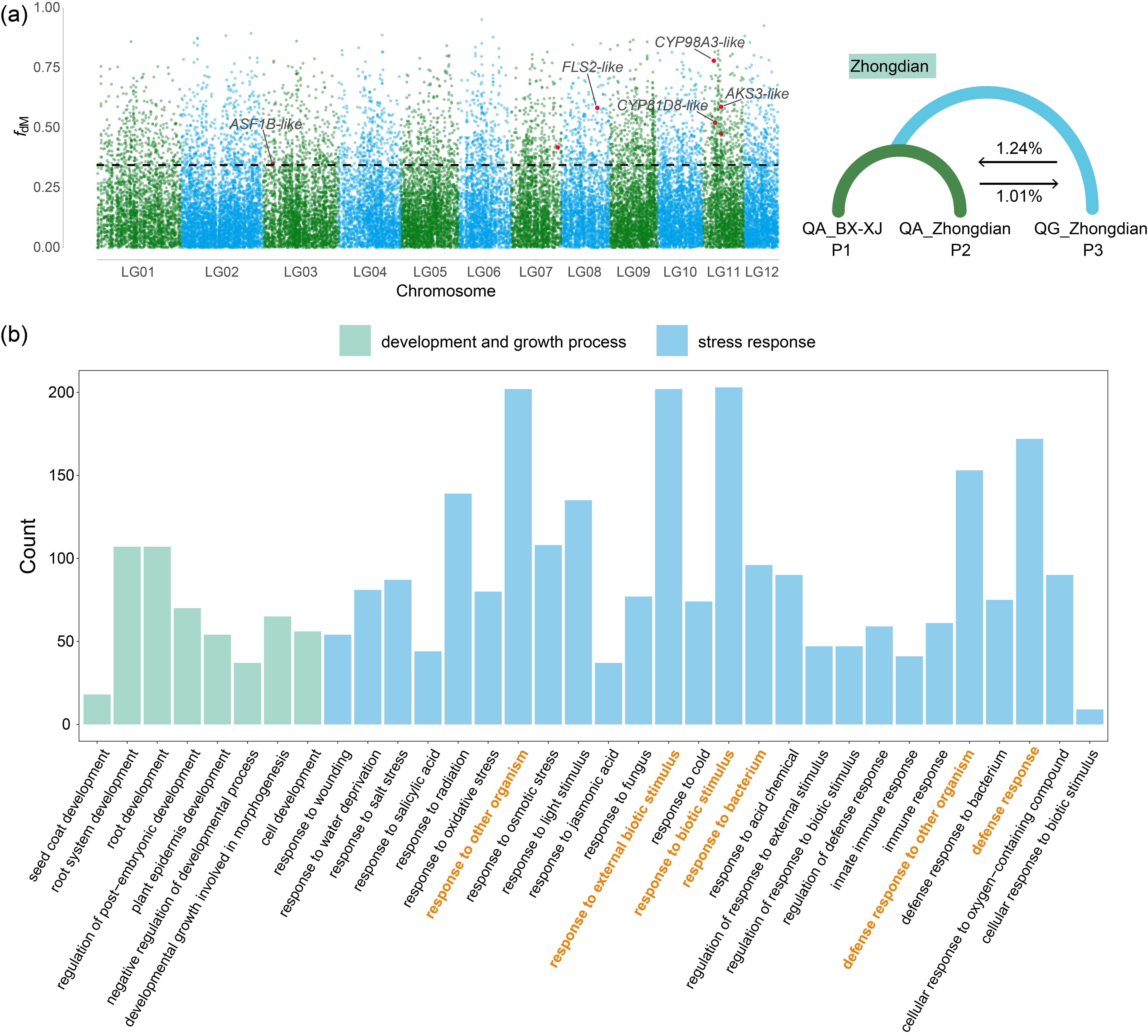

该研究选取川滇高山栎(Quercus aquifolioides)及其同域近缘种[帽斗栎(Q. guyavaefolia)、长穗高山栎(Q. longispica)、刺叶高山栎(Q. spinosa)]作为研究对象,深入探究同域高山栎物种间的渐渗杂交模式及其对这些高山栎物种演化的影响。研究首先组装注释了一个长穗高山栎基因组,作为参考基因组。通过巧妙的研究体系设计,包括对川滇高山栎及其同域近缘种在同一地点进行取样以及两类海拔从低到高的高山栎类物种组成的对照(类型I:“长穗高山栎—帽斗栎—川滇高山栎”,类型II:“刺叶高山栎—川滇高山栎”)(如图1所示),研究揭示了川滇高山栎与其同域近缘种之间存在双向的基因流(如图2所示),并发现候选渐渗区域广布于整个基因组。并且,研究发现与不同的同域近缘种发生渐渗杂交促进了川滇高山栎的种内分化。研究最后通过三个方面探索了高山栎类潜在的适应性渐渗(如图3所示),一是通过鉴定候选渐渗区域上的正选择信号,筛选到了57个潜在的适应性渐渗区域,二是通过基因富集分析,发现候选渐渗基因能够富集到与胁迫响应以及生长发育相关的通路,最后通过遗传数据与环境因子关联分析,一共发现有2,008个环境关联位点落在了候选渐渗区域。

该研究初步探索了高山栎类沿海拔梯度的渐渗杂交模式,揭示了种间渐渗对于高山栎类植物可能具有重要的适应性意义,并发现种间渐渗在高山栎类植物种内分化过程中起到了不容忽视的作用,为青藏高原—横断山区一些具有高度同域分布或辐射演化类群的杂交、物种形成等研究提供了参考。

近期,该研究成果以Genomic insights into introgression between Quercus aquifolioides and its sympatric relatives across elevational gradients为题在线发表于生态学和进化生物学领域国际主流期刊Molecular Ecology上。中国科学院昆明植物研究所博士研究生任跃波为论文第一作者,孙航院士和马祥光副研究员为论文共同通讯作者,博士研究生俞树良参与了研究工作。该研究得到了第二次青藏高原综合科学考察研究、国家自然科学基金区域发展联合基金项目、国家自然科学基金面上项目和云南省“兴滇英才支持计划”青年人才专项的支持。

文章链接

图1 四种高山栎沿海拔梯度的替代分布格局,物种组成I:“长穗高山栎—帽斗栎—川滇高山栎”;

物种组成II:“刺叶高山栎—川滇高山栎”

图2 川滇高山栎与其同域近缘种的基因流检测

图3 川滇高山栎与帽斗栎(以中甸为例)渐渗的基因组景观(a)及候选渐渗基因的潜在功能(b)

|