|

外生菌根(EM)是真菌和高等植物根系形成的互惠共生体,其典型结构是菌丝侵入根系皮层细胞间隙形成哈氏网(Hartig net),同时在根表蔓延形成菌丝套(Mantle)。外生菌根对森林中植物生长发育与适应、土壤养分循环以及生态系统稳定具有重要的调节作用。在土壤中,外生菌根真菌除了与宿主植物进行互惠共生,还与土壤中非宿主植物根系、细菌等其它生物发生复杂的互作。例如,昆明植物研究所大型真菌种质资源与绿色发展专题组在前期研究中发现:松乳菇和宿主植物—云南松根系协调调控类胡萝卜素代谢,诱导产生视黄醇,进而调控菌根尖发育(Su et al.,2024,Physiol Plant);EM真菌本身极少分泌磷酸酶而是招募土壤解磷细菌活化有机磷(Yuan et al.,2024,Plant Soil)。

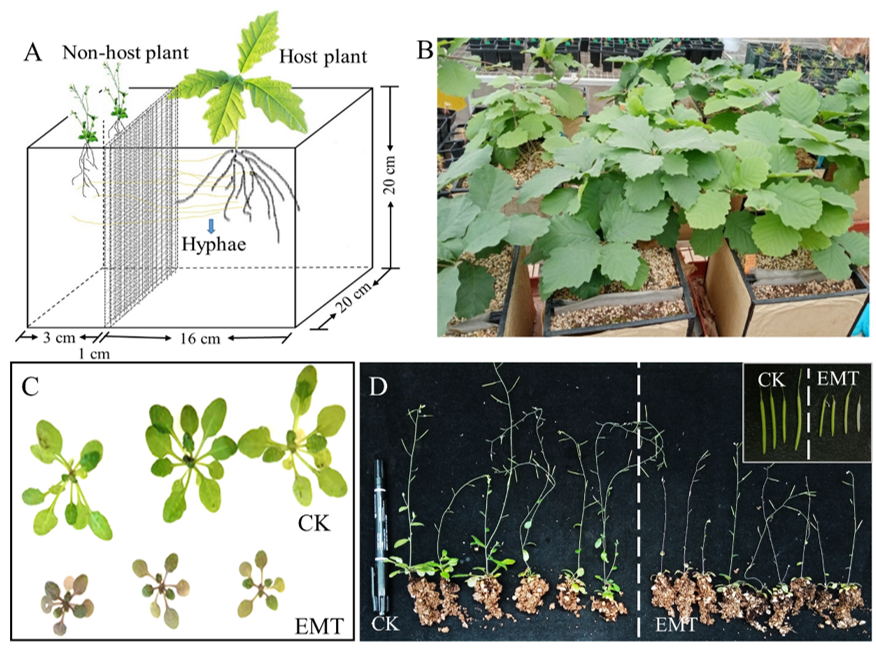

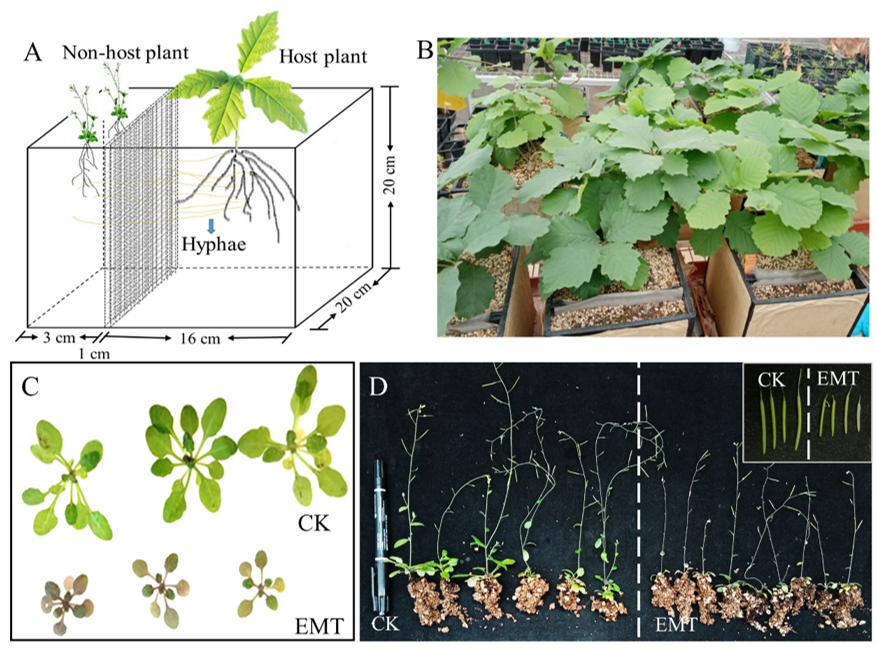

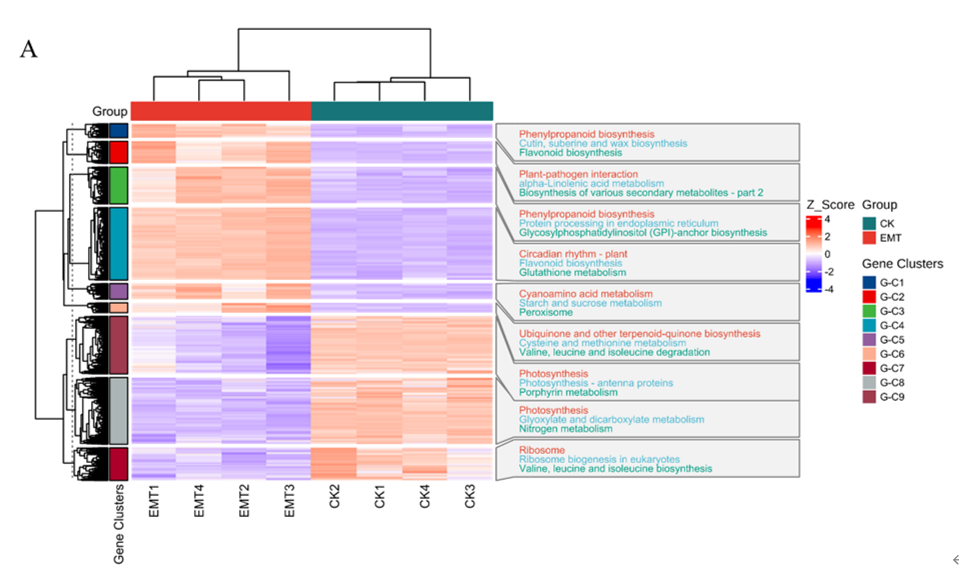

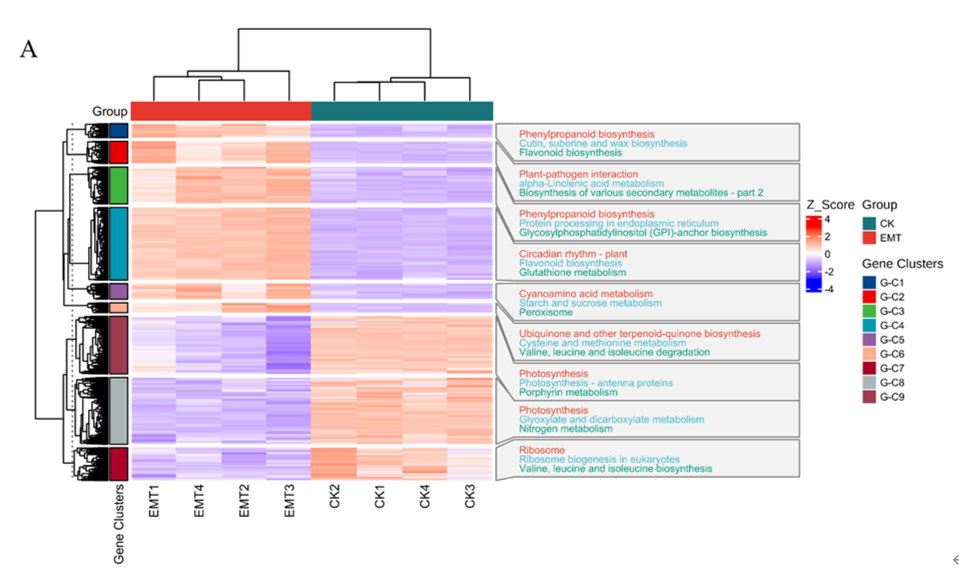

最近,围绕自然界中的“菌塘”或“火烧圈”现象(即部分外生菌根周围非宿主植物生长发育受到显著抑制,比如块菌(松露)生长区出现的火烧圈),该团队在实验室建立了宿主-EM-非宿主植物三方互作研究体系,发现外生菌根菌丝可以侵染非宿主植物—拟南芥根系,导致拟南芥生长发育受到显著抑制,在实验室条件下模拟了“菌塘”现象。进一步研究发现EM菌丝侵染拟南芥根系诱导了拟南芥的防御反应、叶片磷(P)吸收、防御相关激素信号通路基因表达以及游离脂肪酸代谢和积累;抑制了拟南芥叶片氮(N)吸收、光合和生长相关激素信号通路基因表达;N15稳定同位素分析发现非宿主植物叶片N可以通过根际途径转移到宿主植物叶片。这些结果表明EM菌丝侵染导致了非宿主植物“生长-防御权衡”,以及EM在N吸收方面的竞争优势导致的非宿主植物养分失衡。同时,拟南芥叶片向光合器官叶绿体分配铁和磷元素的基因FRO7 和 PHT2;1的表达受到显著抑制。以上结果部分揭示了外生菌根真菌“菌塘”现象作用机制。此外,该研究还鉴定了一个拟南芥响应EM菌丝侵染的核心调控miRNA5658,并在非宿主植物拟南芥叶片中检测到侵染根系的EM真菌菌丝的少量转录本,为后续研究提供了线索。

该研究近日以Both a growth-defense trade-off and a leaf N: P stoichiometric imbalance can account for ectomycorrhizal hyphae inhibited non-host plant growth为题发表在国际植物学一区TOP期刊 Plant Cell & Environment 杂志上。昆明植物研究所汪延良、韦鑫(已毕业研究生)为第一作者,汪延良和于富强为通讯作者。该项目得到国家自然科学基金面上项目、云南省“兴滇英才支持计划”青年人才专项以及国家重点研发计划项目经费的支持。

图1 宿主-EM-非宿主三方共培养体系以及非宿主拟南芥生长发育表型

图2EM菌丝侵染拟南芥后叶片基因表达变化

|