|

近日,《Journal of Systematics and Evolution》(JSE)在线发表了中国科学院武汉植物园胡光万团队及其合作者的题为“Phylogenomics reveals the impacts of the African arid corridor on the evolution of Trichoneura(Poaceae)”研究论文。该研究通过完整叶绿体基因组和核基因分析,探讨了非洲干旱走廊对禾本科毛蝰草属(Trichoneura)植物演化的影响,揭示了该属植物的系统发育关系、分化历史,并重建了其祖先分布区域,为理解非洲植物多样性的分布模式和演化历史提供了重要见解。

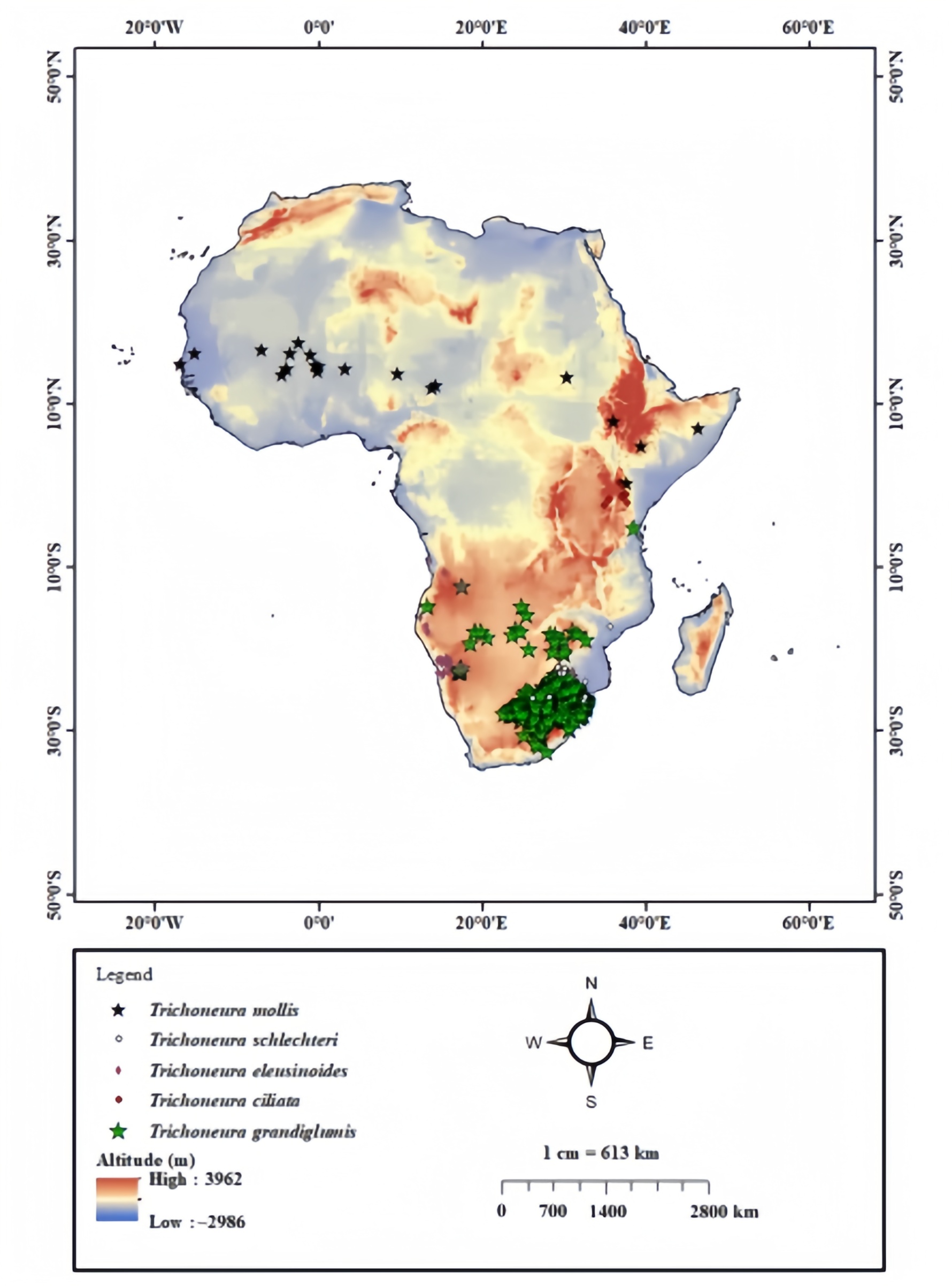

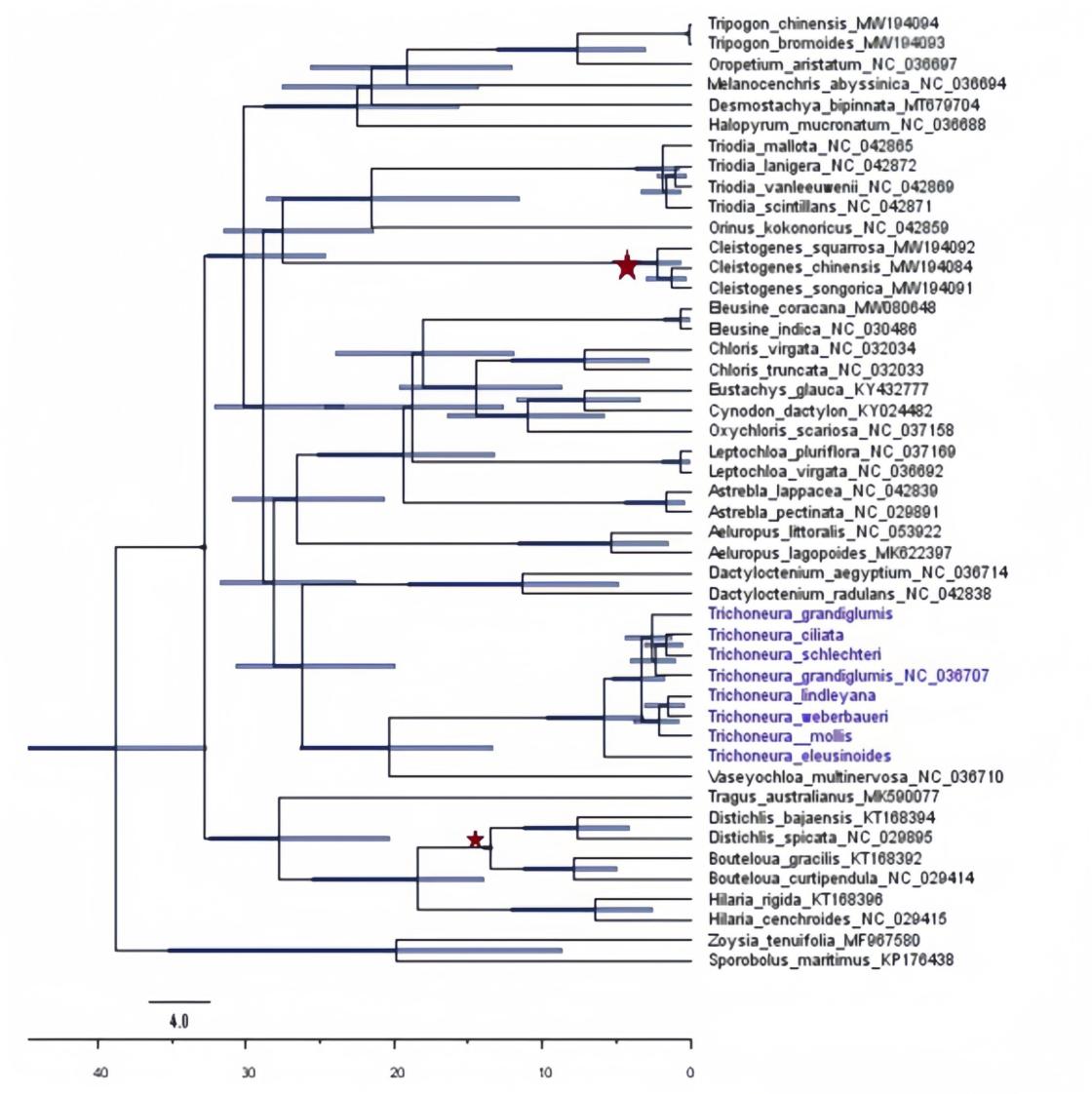

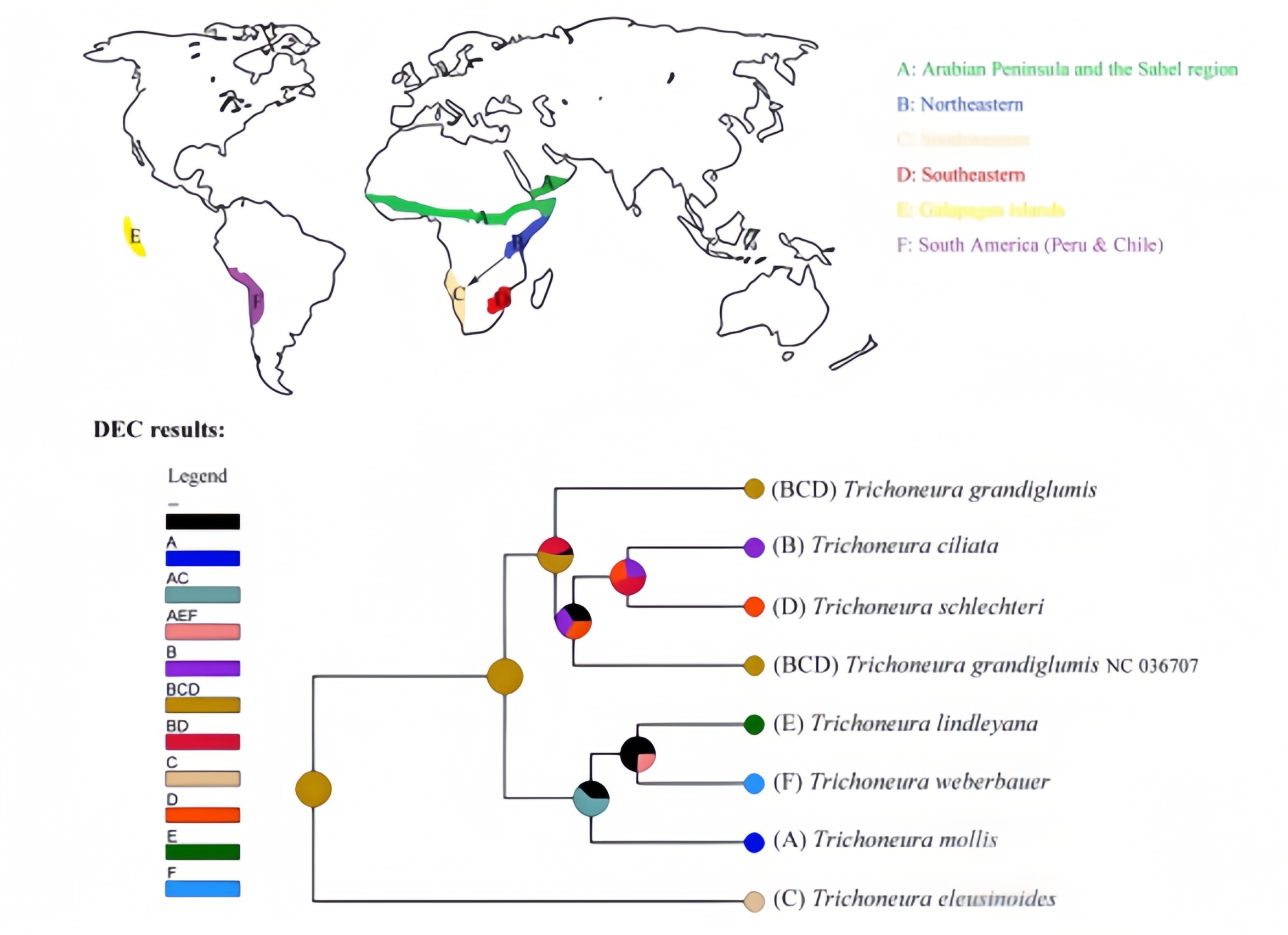

非洲干旱走廊是地质历史时期形成的干旱区域,贯穿非洲中部和南部,将原本连续的森林生态系统分割为多个孤立的栖息地。这一走廊的形成可追溯至中新世,当时东非高原的抬升和本格拉寒流的增强导致了非洲的干旱化。研究发现,这一地质事件直接导致了毛蝰草属植物分布碎片化(图1)。原本连贯的种群被干旱走廊分隔,逐渐演化出适应不同生态位的独立物种。研究团队对毛蝰草属7个物种进行了完整叶绿体基因组测序和核基因分析,重建该属的系统发育关系和分化历史,结果表明:毛蝰草属起源于约578万年前的晚中新世,与非洲干旱走廊的形成时间高度吻合(图2)。该属最初分布在非洲西南部,随后通过两次扩散事件与一次隔离事件,扩散至东北非、南美与阿拉伯地区。其中,毛颖草(T. mollis)的基因组分析尤为引人注目:这种广泛分布于非洲的植物,其基因竟与南美的林德利草(T. lindleyana)高度相似(图3),暗示了跨大西洋扩散的可能性。

此外,研究团队通过生态位模型模拟研究揭示了毛蝰草属物种对干旱环境的惊人适应性。模拟结果显示,这些植物偏好半干旱沙漠、稀树草原和热带干燥森林等生境。尽管分布碎片化,它们在不同大陆的生态位却高度重叠,展现出“系统发育生态位保守性”。更值得注意的是,模型预测象草(T. eleusinoides)的适宜分布区可能沿干旱走廊向东北非扩张,为未来气候变化下预测物种迁移提供了科学依据。

中国科学院武汉植物园已毕业博士研究生Millicent Akinyi Oulo为论文第一作者,胡光万研究员为论文的通讯作者,该研究联合了来自英国皇家植物园邱园的Maria S. Vorontsova博士的参与,并由英国皇家植物园邱园提供了重要的研究材料。研究得到了湖北省科技计划(2022EHB031)、国家自然科学基金(32270228)、江夏实验室(JXBS010)、中国科学院(151853KYSB20190027、SAJC202401)、和边沁莫克森基金(BMT18‐1021)等多项基金的资助。

图1.毛蝰草属在非洲的分布示意图

图2.基于73个蛋白编码基因的狗牙根族(Cynodonteae)物种分化时间估算(毛蝰草属以紫色显示)

图3.毛蝰草属祖先区域重建(基于RASP软件中的DIVALIKE模型)

|